Ici Brest, les Bretons parlent aux Lorrains ! C’est demain que sort dans les salles Astérix et Obélix au service de sa majesté, l’occasion idéale pour parler une nouvelle fois des rapports qu’entretiennent la B.D. et le cinéma ; aujourd’hui, je vous propose un peu de théorie et d’histoire de l’art, afin d’essayer de mieux comprendre pourquoi il n’est pas si simple qu’il peut y paraître de transposer une bande dessinée sur grand écran… Les réflexions qui suivent s’appuient notamment sur l’ouvrage de Thierry Smolderen intitulé Naissances de la bande dessinée.

Si Smolderen a mis son titre au pluriel, c’est tout simplement parce que la bande dessinée telle que nous la connaissons aujourd’hui ne s’est pas imposée du jour au lendemain comme une évidence : présenter en une série de dessins les différentes étapes d’une histoire et user du phylactère pour faire parler les personnages nous semble tellement commun que nous ne réalisons plus aujourd’hui qu’il s’agit de la résultante d’un changement radical de la relation que nous entretenons avec l’image et la parole ; le passage du XIXe siècle au XXe siècle coïncide en effet avec le passage d’un rapport « rhétorique » à l’image à un rapport « mimétique ».

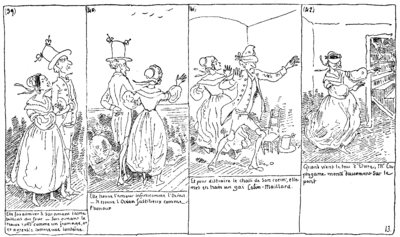

Je m’explique : il est monnaie courante de considérer le suisse Rodolphe Töpffer comme l’inventeur de la bande dessinée moderne, ce qui en ferait remonter l’origine aux années 1830 ; pourtant, il faudra attendre une quarantaine d’années pour qu’apparaissent des auteurs se situant réellement dans sa filiation. Pour cause : ses histoires racontées en une série de dessin qui décomposent chaque étape de l’action étaient une aberration pour l’époque, et c’est bien ainsi que Töpffer l’entendait ; son but n’était pas de créer une nouvelle forme diégétique mais de railler le progrès scientifique qui, selon lui, mécanisait les modes de vie et les gestes de chacun : présenter chaque étape du mouvement d’un personnage devait servir à montrer à quel point celui-ci agissait d’une manière déshumanisée, pratiquement à la manière d’un automate. Sans cette intention très précise, l’invention de Töpffer ne se justifiait pas dans un paysage artistique marqué par la rhétorique où les œuvres étaient bâties sur le modèle d’un discours auquel il serait possible d’assigner un énonciateur maîtrisant tout de A à Z. Le principal apport de Töpffer aura été de faire sauter la frontière entre texte et illustration, ouvrant ainsi une brèche dans laquelle purent s’engouffrer des créateurs tels que George Cruikshank, Gustave Doré ou Wilhelm Busch.

La véritable révolution viendra à la fin des années 1870 avec la photographie ou, plus précisément, la « chronophotographie » qui permettait de fixer sur papier les étapes d’un mouvement tel qu’il se produisait et non tel que l’imagination le décomposait : une exigence nouvelle s’imposa alors aux artistes, celle de tenir compte de la généralisation de cette technique qui pouvait faire mentir leurs œuvres ; l’exigence du mimétisme de l’œuvre ou, en d’autres termes, de sa ressemblance avec la réalité vivante, se faisait jour. Cette exigence allait être satisfaite une vingtaine d’années plus tard par le cinéma, mais les illustrateurs ont su en tenir compte, notamment l’américain A.B. Frost qui prit un malin plaisir, dans les pages du Harper’s New Monthly, à donner une dimension « diégétique » à la caricature en représentant plusieurs expressions d’un même visage ou d’un même corps de façon à les rendre dépendant les uns des autres de façon à en faire les parties d’un seul et même ensemble : pour la première fois, l’image n’est plus auto-suffisante, le dessin n’est plus un petit tableau autonome et se doit d’être la suite ou l’annonce d’un autre. De ce point de vue, l’ancêtre de la bande dessinée moderne a définit une technique de décomposition de l’action qui allait servir aux premiers réalisateurs de cinéma.

Restait la parole : les « phylactères » n’étaient pas inconnus mais n’avaient pas pour vocation première à contenir les paroles des personnages ; la tradition faisait plutôt de ces banderoles (qui n’ont pas tout de suite été des bulles) des réceptacles pour des textes plus ou moins courts par lesquels nous étions renseignés sur l’identité du personnage, son rôle dans l’image. Si parole il y avait, elle était celle qu’aurait pu tenir n’importe quel rhéteur dans la même situation et n’attendait pas de réponse : les premiers phylactères ne restituaient pas dans l’image une parole « libre » qui aurait pu s’inscrire au sein d’un dialogue et influer directement sur la compréhension. La révolution viendra une nouvelle fois d’une innovation technique, à savoir le phonographe : l’invention d’Edison laissait en effet entrevoir la possibilité d’une parole sans énonciateur, détachée du cadre traditionnel du discours. Le premier illustrateur à avoir tenu compte de cette nouveauté l’a fait justement dans une bande dessinée ayant vocation à promouvoir le phonographe, en l’occurrence Outcault, le créateur du « Yellow kid » qu’il a dessiné débitant un discours publicitaire des plus classiques pour vanter les mérites d’un phonographe… et dont le discours est brutalement interrompu par la sortie du perroquet caché dans l’appareil ! Et le « kid » de s’exclamer « Attendez que je ramène ce crétin de perroquet à la maison ! » : Outcault ne fait pas que taquiner gentiment le progrès scientifique, il ramène la parole à la réalité terre-à-terre ; elle cesse d’être discours codifié, rigide et institutionnalisé pour devenir parole vivante dont la prononciation est une réaction « normale » à une réalité empiriquement constatée. Le traditionnel « label » devient porteur de parole et participe directement de l’illusion mimétique que les dessinateurs s’efforçaient de maintenir : à l’époque d’Outcault, on ne soupçonna pas tout de suite à quel point cette nouvelle façon de faire parler l’image était prometteuse ; il faudra attendre les bandes de F.B. Opper pour assister à la généralisation de l’usage du phylactère porte-parole qui allait être exploité à fond par le merveilleux Winsor Mc Kay et importé en Europe par un certain Hergé…

Et le cinéma, là-dedans, me direz-vous ? J’y arrive : bien avant l’invention du cinéma, Edison rêvait de la création d’une image comme d’une « scène audiovisuelle » ; prétendre que le cinématographe a permis la réalisation de ce rêve dès son invention par les frères Lumière serait mentir : ceux-ci n’envisageaient pas leur invention autrement que comme une curiosité foraine pouvant servir, au mieux, à des fins documentaires ; il ne serait pas venu à l’idée des inventeurs du cinéma d’exploiter leur invention afin de mettre en scène une fiction ! Il faudra attendre Georges Méliès pour que les potentialités du cinéma soient enfin dévoilées dans toute leur ampleur : à cet égard, la « scène audiovisuelle » mise en place par les premiers créateurs de B.D. a incontestablement servi de modèles aux premiers auteurs de films, non seulement par leur exemple de décomposition de l’action mais aussi grâce à l’introduction des textes retranscrivant les paroles prononcées, qui a servi de modèle pour faire « parler » les acteurs des films muets.

A cet égard, puisque les règles du cinéma doivent autant à la bande dessinée, nous pouvons parler d’une parenté des deux arts qui semble faire s’imposer comme une évidence l’adaptation cinématographique d’une B.D. Bien entendu, ce n’est pas si simple : si la bande dessinée a bien montré l’exemple pour la décomposition des étapes essentielles de l’action, elle n’a évidemment jamais rien pu dire sur le rythme que celle-ci devait avoir. Le cinéma satisfaisait mieux le rêve d’une « scène audiovisuelle » dans la mesure où l’intervention du mouvement accroissait l’illusion mimétique. Le fossé séparant bédé et ciné s’est élargi avec l’apparition du cinéma parlant, et ce, pas simplement à cause de l’intervention du son : les scènes n’étant plus rythmées par les panneaux restituant les « répliques », il n’y a plus cette séparation imposée qui isolait chaque scène comme chaque dessin est isolé dans une bande dessinée. La technique du cinéma a une dette envers la B.D. dont il s’acquitte aujourd’hui à sa façon grâce à la source d’inspiration qu’il constitue pour beaucoup de dessinateurs, notamment au niveau des questions de mise en scène, mais s’il est devenu cette source d’inspiration, c’est justement parce que la technique lui a permis de s’éloigner sensiblement de la bande dessinée et de « couper le cordon » avec cette dernière. Les deux arts sont aujourd’hui plus autonomes que jamais : j’ose dire qu’il y a un siècle, il aurait été plus simple d’adapter une B.D. au cinéma qu’il ne l’est aujourd’hui… Allez, salut les poteaux !

Courriel

Courriel